日本語教師の勉強会を見学 vol.2 「実践持ち寄り会」

「もっと学びたい」「教師として成長したい」という向上心が旺盛な日本語教師たちが集まる勉強会・研究会に参加し、その様子をレポートします。第2回は、互いに事例を持ち寄って話し合う「実践持ち寄り会」にお邪魔しました。

index

実践持ち寄り会について

実践持ち寄り会は、言語教育現場の実践を共有したいと望む有志によって立ち上げられ、2010年9月から年2回、開催されています。

特徴は、参加者に、日々の実践について、実際に使った教材や授業の様子がわかるものを持ってきてください、と呼びかけ、参加者相互の実践交流を図っていること。その名のとおり、それぞれの実践を持ち寄って紹介し合い、意見交換をする場なのです。

開催の背景には、実践持ち寄り会のメンバーが、日本語教育や支援にかかわるなかで耳にしてきた、以下のような実践上の課題がありました。

- 具体的な自分の現場の課題や問題

- 「他の先生方は、どんな授業をしているのか知りたい」

- 「自分の実践について、誰かと話し合ってみたい」

- 「他の現場の実践は、対象/現場/制度が異なるから『参考にならない』」

- 関連領域の研究に関して、「研究発表を聞いても、教室の実践にどう結びつくのかわからないし、イメージしにくい」

- 「新しい方法を試してみたいけれど、具体的にはどのようにすればいいのかわからない」

そこで、現場で行われている実践のありのままを共有することから始めようとスタートしたのが、この実践持ち寄り会です。

実践持ち寄り会への参加は誰でも可能です。実際、日本語教師以外にも、院生、ボランティア、国語科の教員などバラエティ豊かな参加者が、毎回20~30人、集っています。

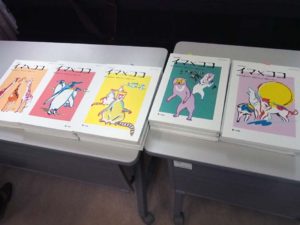

また、参加者のなかには、ここでの実践紹介をステップに、同様の趣旨で編集されている『言語教育実践イマ×ココ』に投稿し、さらに広く多くの方に発信している方もたくさんいます。

13:40~15:05 ブースセッション

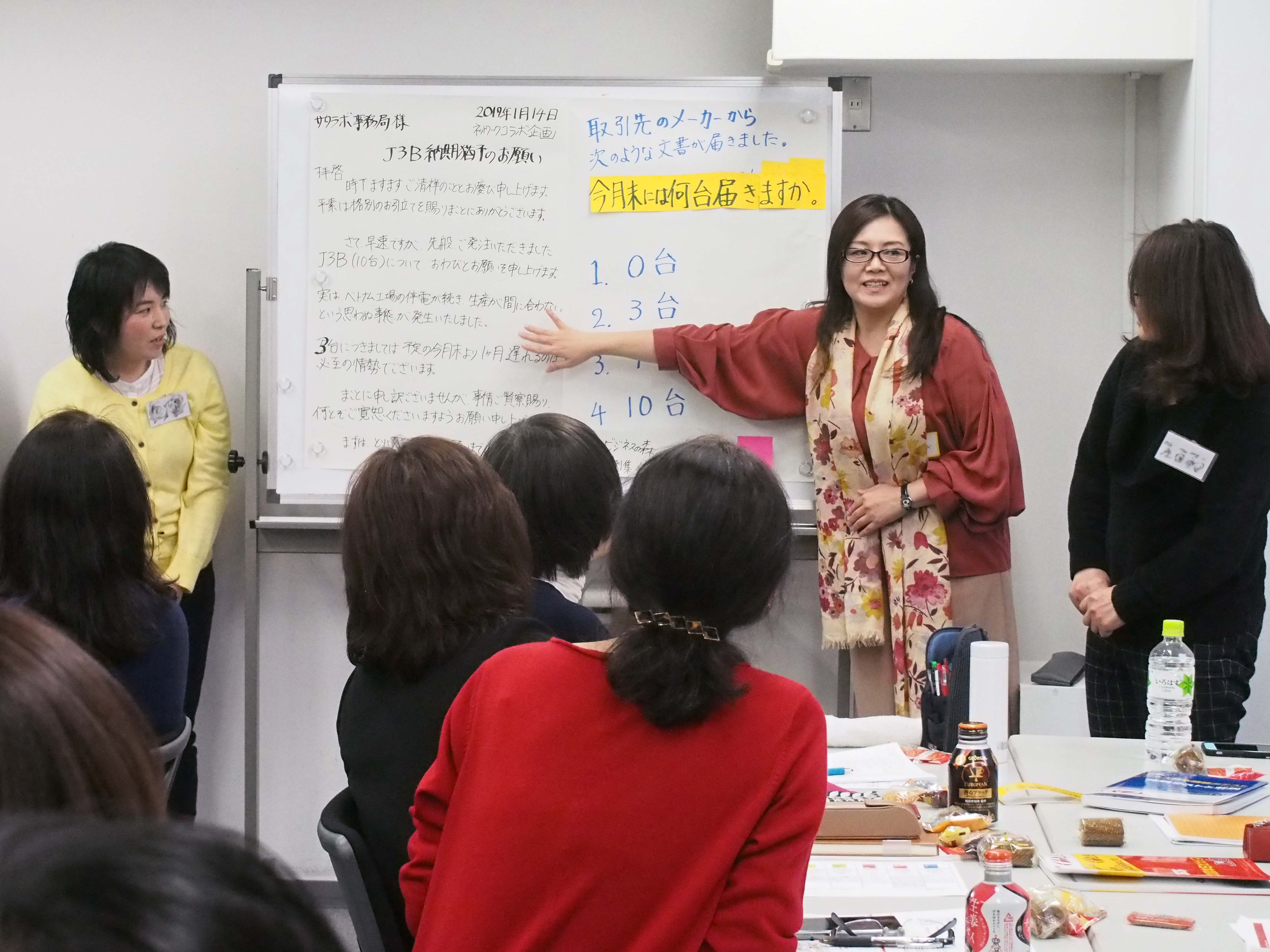

2017年3月某日、東京の学習院大学において、第17回実践持ち寄り会が行われました。会場となった教室には、4つのテーブルが用意されていました。会の前半に、ブースセッションを行うためです。ブースセッションでは、各ブースに1組の発表者がいて、教材や学習者の成果物などの資料を広げ、自分の実践を発表します。他の参加者は、それぞれを20分ずつでまわり、発表を聞いて意見交換を行います。

ある参加者は「座って聞けるポスター発表」と表現していました。確かに似ています! しかも、ポスター発表だと、聞き手の出入りが激しく落ち着いて話しにくいものですが、これなら両者とも座っているので、じっくりと話し合うことができます。

今回は下記の4組のブースセッションがありました。

ブース1 「大学留学生の作文授業における語彙学習活動」 稲田直子(東京学芸大学 教育学研究科)

ブース2 「演劇クラスにおける発音学習活動」 中川千恵子(早稲田大学 日本語教育研究センター)・中山由佳(同)

ブース3 「子どもの「関係性を広げる」授業づくり -小学校4年生国語科『白いぼうし』・『パンフレットをつくろう』・『学級新聞をつくろう』の実践からみえること-」 近田由紀子(文部科学省 国際教育課)

ブース4 「『生活者としての外国人』に対するオノマトペ指導」 山内裕美子(学習院大学大学院 人文科学研究科)

ブース2では、大学の演劇クラスで行った発音学習活動について話されていました。演劇クラスと聞くと、「うちは演劇なんてやる余裕がない」と感じる人もいそうですが、そうやって敬遠してはもったいない。声だけでキャラを演じる「声優ごっこ」や、オノマトペ劇場など、部分的に取り入れてみたいようなおもしろい活動がいくつも紹介されていました。聞いていた人からも「学習者の『恥ずかしい』という空気を壊すコツは?」などと、自分が実践するとしたら困りそうなことを問う質問が出ていました。ちなみにそのときは、発表者の方が「体を使ったゲームでラポールを形成する」と答えていらっしゃいました。

ブース3では、日本語教師ではなく、元小学校教諭の方が、外国人児童に対する小学校の国語の授業について発表。「(児童の)関係性を広げるための支援」を心がけているとのことで、教科書の文を理解し演劇にして、日本人児童や教師たちの前で演じたり、学校にいる日本人にインタビューを行い学級新聞をつくったり。周りの人を巻き込んでいく工夫は、ほかの現場でも活かせそうでした。

ブース1と4では、それぞれ大学院生が自分の研究について発表していました。オノマトペをテーマとしたブース4では、日本語学校の教師から、「しくしく、きりきり、ちくちくなど、病院で痛みを説明する言葉が、日本での生活に必要で、でも学習者にとって難しい」などと、実践をふまえた情報が。1人の発表というよりも、提示されたテーマにみんなで実践や知識を披露し合うような話し合いとなっていました。

15:05~15:30 休憩

休憩時間は長めに25分。ブースセッションで聞ききれなかったことを質問したり、交流したりします。

vol.1で取材した「サタラボ」同様、今回もお菓子が用意されていました。甘いものを食べると和みますからね~。

15:30~16:30 実践持ち寄り

後半は、参加者が5つに分かれ、各自が持ち寄ったものを見せ合いました。全部で30人くらいだったので、1テーブル6人程度。受付時に持ち寄ったものを聞かれていて、同じようなジャンルの人が同じテーブルにつきます。

ちなみに、とくに「実践」を持ち寄らず、手ぶらで参加することも可能ですし、そういう方も多くいらっしゃいました。ただ、後半の持ち寄りの部分は、入念な準備をして臨む必要はなく、授業で使ったものをひとつ持ってくるだけでいいので、日本語を教えている方が参加するなら、何か持ってきたほうがお得だといえるかもしれません。

筆者は「教師養成」に興味があったので、そのテーブルへ。ここでは、地域の日本語教室を調査している方が、調査に基づいて作成した、地域で日本語を教えている方のための指導法の教材をみんなで検討しました。その教材は、地域の日本語教室で実際にあった場面をマンガ化したものだったのですが、1コマ目からみなさんの意見が噴出し、日本語教育に対する先生方の熱を感じました。

また、今年2月に全面施行された「義務教育機会確保法」により、夜間中学・フリースクールが法制化されたという情報を持ってきた方も。夜間中学は、さまざまな事情で中学に通わなかった人たちが学ぶための機関です。現在は生徒の多国籍化が進み、27の国・地域の出身者が在籍しているとのことで(2015年9月時点。第61回全国夜間中学校研究大会・大会資料より)、日本語教師養成の講義などでは、こういった多様な日本語教育を紹介したほうがいいというお話でした。

おそらくこのテーブルは典型的な持ち寄りとは少し趣を異にしていたと思います。

でも、現場についてどんなことでも持ち寄っていいのが、この会のいいところ。会長の文野峯子先生も「現場であった小さいことでもいいんです。『ねえねえ、今日さあ、こんなことを言う留学生がいたんだよね』という一言から盛り上がることもあります。自分の心を動かしたことを1人で楽しむのではなく、人と共有すると、相手も刺激されて気づきがあるかもしれない。もともと、そういう場がほしくてつくった会です。本来は職場でそういうやりとりができるのが理想ですが、職場だと対等にひとつのテーマを語り合うことが難しいこともありますからね」とおっしゃっていました。

16:30~17:00 感想

最後に全員で、後半部分で話し合ったことを共有し、感想を述べ合いました。あとから個人的にお聞きした感想も含めて紹介します。

- 現場の人から話を聞くことができ、工夫すべき点がわかった(大学院生)。

- 堅苦しいことがなく、紙1枚で参加でき、和気あいあいと話せる点がよかった。

- 研究中心の場だと、日本語学校の教師は肩身が狭いと感じる。ここでなら、立場に関係なく意見が言える。

- 日本語学校のいろいろな取り組みも聞いてみたいから、こういう交流はありがたい(大学教授)。

- 教科書に沿って授業をしていたから、刺激になった。

- 毎回、自分が持っていける「実践」を考えることで、「この半年、自分は何をしてきただろう」と振り返る機会になっている。

実践を「発表する」となるとハードルが高いと感じますが、「持ち寄り」と思えば気軽に自分の実践を話し、意見をもらうことができるかもしれません。職場以外の教育現場を知り、外部から意見をもらえる貴重な機会ととらえ、参加してみてはいかがでしょうか。

次回の実践持ち寄り会のイベント

『言語教育実践イマ×ココ』フォーラム2017

日時:2017年5月19日(金) 17:30〜20:00

場所:学習院大学

定員:50名まで (資料代として1000円)

詳細・申込は下記アドレスから。

《取材・文》平井美里 ライターとして9年働いた後、青年海外協力隊の日本語教師隊員として、2年間、某国の大学で日本語を教えた経験をもつ。現在は当ウェブマガジンのコンテンツ充実に向け奮闘中。

関連記事

最近の記事

ソーシャル・メディアをめぐる冒険 第1回「なぜソーシャル・メディアか」

センパイ! 大学院って何をすればいいんですか!? vol.3 日本語学校のセンパイ