研究者じゃないけど、学会に行ってみた(2016年度日本語教育学会秋季大会レポート)

こんにちは、慢性的なネコ不足の渡辺です。寒い日はとくにネコが恋しくなります。

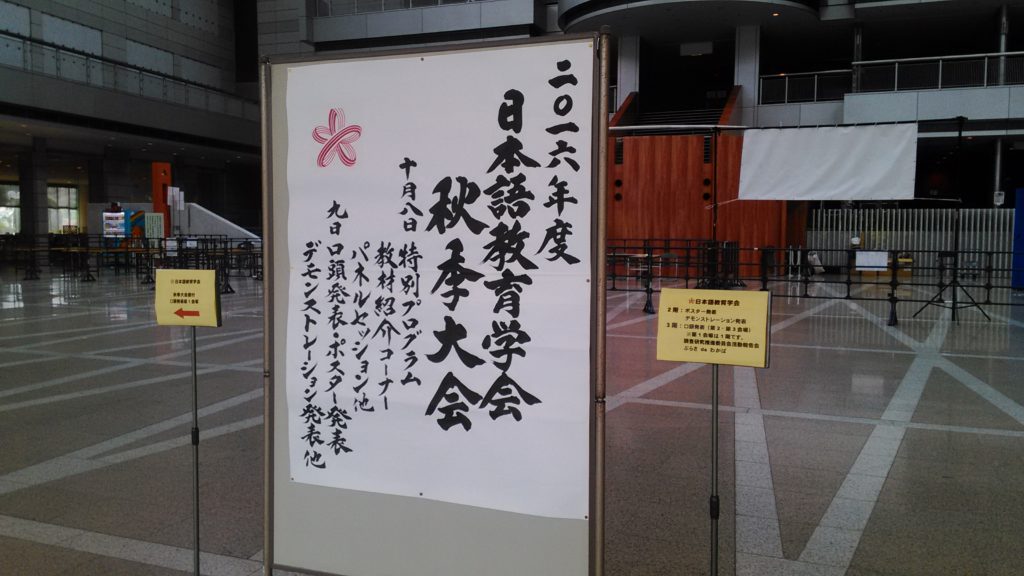

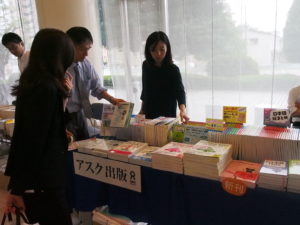

さて、まだ寒くなる前の話で恐縮ですが、昨年、四国に行って来ました。お目当ては、10月8日(土)9日(日)に愛媛県松山市で開催された「2016年度日本語教育学会秋季大会」。

日本語教育に関わる以上、やはり学会に参加しなければ始まらない! いったいどんな人が参加して、どんなことが行われているのか、研究者でもない日本語教育初心者の渡辺が学会に潜入しました。

1.日本語教育学会って?

公益社団法人日本語教育学会とは「日本語を第一言語としない人々に対する日本語の多様な学びを応援する」(学会サイトより)団体です。毎年2回春と秋に開催される大会では、最新の研究・実践の発表やさまざまな熱い議論が展開され、日本語教育全体を盛り上げています。

2.わかばです

さて、勢いよく大会に乗りこんでみたものの、私のような研究者でもない人間が大会に参加してもいいのでしょうか。発表の内容もわからないかもしれないし、知り合いもあまりいないし……。そんな心配をしながら会場に入ると、黄色のハッピを着た方がたに囲まれてしまいました。挙動不審すぎた?!とびくびくする私に、黄色い方々は優しく「はじめて大会に参加する人向けにこんな企画を開催しています!」とチラシを渡してくれました。初めての人でも気軽に参加できるような配慮がなされていたのです。

3.パネルセッション: 新しい日本語会話テスト「JOPT」

初日は2つの会場で合計4つのパネルセッションが行われました。その1つが、「新しい日本語会話テスト『JOPT』」。発表者は、アクラス日本語教育研究所の嶋田和子先生、東京外国語大学の伊東祐郎先生、早稲田大学の李在鎬先生で、南山大学の鎌田修先生が発表と司会を務められました。

会場はほとんどの席が埋まるほどの盛況ぶりでした。このテストがいかに注目されているかがうかがえます。ベテランの先生方ばかりの発表でしたが、雰囲気は和気あいあい、といった感じ。南山大学の鎌田先生はちょくちょくご冗談を挟まれながら、軽やかに進行されていました。

さて、発表テーマである「JOPT(Japanese Oral Proficiency Test)リンク」とは、現在新しく開発されている日本語の会話テストです。いままでのテストとどう違うのかというと、①受験者の多様性に配慮している、②非母語話者日本語教師やボランティアの方など誰でも簡単に測定と評価ができるの2点ではないでしょうか。質疑応答では、採点時の負担がまだ大きいなどいろいろな意見や要望が出ていました。今後の開発に注目していきたいものです。

1日目の発表が終ったあとには、懇親会が開催されました。場所は会場内のレストラン「オレンジ」(さすが愛媛です。どこに行ってもみかんがあります)。発表とは違う少し柔らかい雰囲気で、100名近い参加者の方々が談笑していました。実際に発表者の方に発表について質問したり、気になるあの人に声をかけたりと、気軽にいろんな方とお話ができ、日本語教育業界の人脈を広げられるとてもいい機会になりました。

4.俳句とみかんと温泉と。松山の魅力を味わう

開催地である愛媛県松山市は、魅力あふれる街でした。夏目漱石の『坊っちゃん』でおなじみの「道後温泉」やみかんジュースの出る蛇口(本当にあった!)があり、街のいたるところに俳句が刻まれていました。

大会も開催地ならではの「市民向け特別プログラム(秋季大会のみ)」として、「人をつくり文化をつなぐ俳句の魅力」(松山市教育委員会高山佳子氏、愛媛大学中西淳先生、東京外国語大学菅長理恵先生、司会:同学会理事・京都教育大学浜田麻里先生)というパネルセッションがありました。

中西先生の発表では、日本とカナダの小学校の教室でそれぞれ行った句会についてのお話がありました。その授業では、それぞれの学生にお互いの俳句を名前・国籍をふせて見せ、その俳句がどちらの国の児童が作ったかを当てるというアクティビティを行ったそうです。

さらに菅長先生の授業では、俳句の一語を変えるだけで俳句全体がガラッと変わるということを実感させるアクティビティが行われているそうです。改めて俳句について考えてみて、言葉のおもしろさと奥深さをしみじみと感じました。

この特別講演は無料で誰でも参加できるので、地域住民の方も傾聴していました。地元の高校生も参加していて、発表者の方が高校生に質問している場面もありました。より多くの人に日本語教育に触れてもらえるチャンスですね。

5.介護現場と日本語教育

2日目は6つの会場で、29のポスター発表、8のデモンストレーション発表、24の口頭発表が行われました。テーマは、介護現場での日本語教育や中国人の日本語学習、eラーニング教材の開発・実施など多岐にわたっていました。

私は専門日本語に興味があったので、遠藤織枝先生(にほんごの会企業組合)と三枝令子先生(一橋大学)による「わかりやすい介護用語を目指して」 という発表を聞きました。近年介護現場で外国人の方が働くようになってきましたが、現場では高いコミュニケーション能力だけでなく、さまざまな介護用語を理解することも求められます。特に介護用語は難解で、外国人の方はその習得に苦労するようです。しかし、その難しさは外国人だけにとっての問題ではなく、実は日本人にとってもわかりにくく、介護される側やその家族にも不安感を与えている、という調査結果が報告されていました。日本語教育現場で注目されている問題が、より大きな枠組みに疑問を投げかけることもあるのですね。非常に興味深い発表でした。

5.大会に参加してみて

学会に行く前は研究者ではないが大丈夫だろうか、と不安でしたが、実際に行ってみて予想はくつがえされました。

まず大会は、初めて参加する人たちが楽しく実りある参加ができるように心配りをしてくれていました。「わかば」であることで、逆に話しかけてもらえたり、周りのベテラン参加者の方も気にかけてくださいます。

そしてなにより、いまの日本語教育業界の最先端を勉強することができます。自分が疑問に感じていたことを誰かがすでに研究していたり、反転学習など、新しい取り組みを実践している教育機関の事例に触れたり、日常では知る機会が少ない情報に触れることもできます。さまざまな発表やいろいろな方との交流を通じて、仕事や研究へのモチベーションを高めることもできそうです。

次回の大会は2017年5月20日(土)・21日(日)早稲田大学にて開催予定です。次回はもう「わかば」という立場では私は参加できませんが、一歩成長した自分で大会に乗り込んでいこうと思います!

《取材・文》渡辺 ネコをこよなく愛する会社員。ひょんなことからいままで無縁であった日本語教育業界でコンテンツ作りに携わるように。

関連記事

センパイ! 大学院って何をすればいいんですか!? Vol.2 大学教授のセンパイ《前編》

センパイ! 大学院って何をすればいいんですか!? Vol.1 村上吉文センパイ